Reifen-Runderneuerung – ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft im Reifenbereich

Die EU hat erkannt, dass Nachhaltigkeit und CO2 – Reduktion maßgebliche Voraussetzungen für die Erhaltung eines ökologischen und ökonomischen Lebensumfelds in Europa darstellen. Die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft stellen hier einen wichtigen Eckpfeiler im Rahmen dieser Zielsetzung dar. Hiervon sind alle Wirtschaftsbereiche betroffen, auch der Bereich der Herstellung und des Einsatzes von Reifen. Während in der Neureifenherstellung durch den Einsatz von natürlichen und klimaneutralen Rohstoffen, die Reduktion des Energieaufwandes und dessen CO2-neutrale Erzeugung, sowie des vermehrten Einsatzes von recycelten Materialen versucht wird, diesem Anspruch gerecht zu werden, stellt die Weiterverwendung und Reparatur, der sogenannte „re-use“-Fall, die höchste Priorität in der Hierarchie der Kreislaufwirtschaft dar.

Für den Reifenbereich heißt das, dass bei der Konstruktion und dem Design eines Neureifens bereits, neben Langlebigkeit sowie Abriebs- und Rollwiderstands-Reduzierung des neuen Produktes, auch dessen Runderneuerungs- und Reparaturfähigkeit feste Bestandteile des Entwicklungs-Lastenheftes darstellen müssen.

Die Runderneuerung eines abgefahrenen Reifens hat sich aus diesem Grund vor allem im Nutzfahrzeugbereich etabliert und als wirksames Mittel erwiesen, den Lebenszyklus eines Reifens, teilweise sogar mehrfach, zu verlängern.

Einerseits stellt die Runderneuerung eine erhebliche Einsparung von Ressourcen und Reduktion von Abfall dar: Ein LKW-Reifen (22.5 Zoll) wiegt als Neureifen im Schnitt 65 bis 70 kg, wovon durch den Reifenabrieb in der Lauffläche nur rund 15 bis 20 kg „genutzt“ werden. Der verbleibende Rest, auch als Karkasse bezeichnet, mit rund 50 kg, beinhaltet die material- und energietechnisch aufwändigsten Bestandteile des Reifens. Neben Gummimischungen auch die kompletten Strukturfestigkeits-Träger des Reifen, also Stahl- und Textilgewebe. Zudem werden, aufgrund seiner bisher nach wie vor unerreichten Eigenschaften in Bezug auf mechanische Beanspruchbarkeit (Kerbzähigkeit, Weiterreißbeständigkeit, etc.), im Nutzfahrzeug-Bereich weiterhin große Mengen Naturkautschuk verwendet, der seit Langem bereits einen kritischen Rohstoff darstellt.

Zum anderen werden bei der Herstellung eines runderneuerten Reifens deutlich geringere Energiemengen benötigt (ca. 2/3 im Vergleich zum Neureifen), was einer Reduktion des CO2-Ausstosses von ca. 125 kg/runderneuertem LKW-Reifen entspricht.

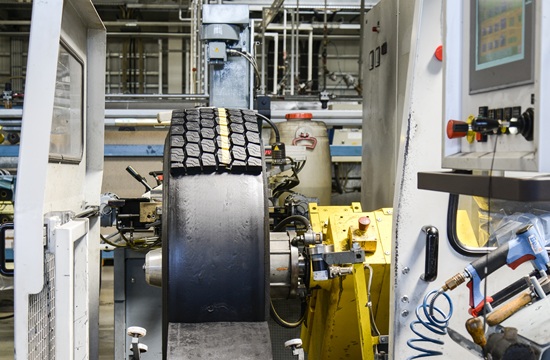

Die Runderneuerung von Nfz-Reifen – zwei etablierte Verfahren

Reifenrunderneuerung ist ein Prozess, der mittlerweile auf eine fast 100-jährige Vergangenheit und Entwicklung zurückblickt. Damals von Materialknappheit und Produktverfügbarkeit getrieben, heute eine ausgereifte Methode um einem Reifen ein zweites (oder weiteres) Leben zu schenken.

Hierbei haben die prozess-, maschinen- und materialtechnischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dazu beigetragen, ein Qualitäts-, Leistungs- und Sicherheitsniveau zu erreichen, das einem Neureifen in nichts nachstehen muss.

Heute sind im Markt zwei Verfahren etabliert:

Die sogenannte „Kalterneuerung“ stellt ein Verfahren dar, bei dem Prozesstemperaturen zum Einsatz kommen, die bei rund 100 °C liegen, also deutlich unter dem Temperaturbereich, der bei der Neureifenfertigung (zwischen 160 und 200°C) benötigt wird, wodurch sich der Name „Kalt“-Erneuerung erklärt. Allerdings sind die Vulkanisations-/Heiz-Zeiten bei der Kalterneuerung deutlich länger (Faktor 3 bis 4) als bei der Heißerneuerung.

Vorteile der Kalterneuerung:

- Durch die Verwendung von vorvulkanisierten Laufstreifen, die die abgefahrene Lauffläche des Neureifens ersetzen, ist dieses Verfahren sehr flexibel. Es sind viele qualitativ hochwertige Liederanten von diesen Laufsteifen im Markt, die nahezu jeden Bedarf in Bezug auf die Laufstreifen-Breite, diese ist von der Reifendimension des Neureifens abhängig, sowie Laufstreifen-Profil und Mischung, diese werden in Abhängigkeit des geplantes Einsatzbereiches des runderneuerten Reifens gewählt, abdecken.

- Mit einer überschaubaren Anlagen- und Prozesstechnik sind nahezu alle runderneuerungsfähigen Karkassen (abgefahrene Neureifen) im Raddurchmesser von 17.5‘ bis 22.5‘ ohne Einschränkung der Reifendimension erneuerbar, da keine Anlagenteile zum Einsatz kommen, die eine feste geometrische Zuordnung zu bestimmten Reifendimensionen/-abmessungen erfordern. Die Prozesskomplexität, besonders im Bereich der Mischungsextrusion und – vulkanisation, ist stark reduziert, da „nur“ die Verbindungsschicht, dem sogenannten „Bindegummi“ zwischen der Karkasse und dem neu aufgebrachten Laufstreifen vulkanisiert werden muss. Dies geschieht mittels einer Rohgummischicht zwischen Karkasse und Laufstreifen, die in einem „Heiß-Umluft-Ofen“ in einer flexiblen Gummihülle, die den neuen Laufstreifen an die Karkasse anpresst und in der richtigen Position fixiert, unter Druck und Temperatur vulkanisiert wird. Die Heizzeiten liegen bei ungefähr 3-4 Stunden und einem Druck von 6 bar.

Mögliche Nachteile der Kalterneuerung:

- In der Regel bestimmt die ursprüngliche Laufflächenbreite des als Basis verwendeten abgefahrenen Reifens die Breite der neuen aufbringbaren Lauffläche. D.h., dass beispielsweise ein „ehemaliger“ Vorderachsreifen, der meist eine schmälere Laufflächenbreite als ein Antriebsachsreifen der gleichen Reifengröße aufweist, eben nicht auf die Laufflächenbreite des neuen Antriebsachsreifens erneuert werden kann. Hinzu kommt, das unterschiedliche (Neu-) Reifenfabrikate und -ausführungen sehr unterschiedliche nutzbare Laufflächenbreiten (auch Kronenbreite genannt) für die Kaltrunderneuerung aufweisen. Dies kann das Leistungsniveau des runderneuerten Reifens beeinflussen. Zwar gibt es inzwischen auch in der Kalterneuerung Möglichkeiten, diese Unterschiede in der Laufflächenbreite auszugleichen, jedoch finden sie in der Praxis aus Kosten- und Aufwandsgründen kaum Anwendung.

- Im Normalfall wird in der Kalterneuerung die Seitenwand des abgefahrenen Reifens nicht erneuert, d.h. die Originalseitenwand der Karkasse bleibt erhalten. Dadurch wird in der Regel nicht die Optik eines Neureifens, eventuell mit einer eigenen Seitenwandbeschriftung / einem eigenen „Seitenwandbranding“, erreicht. Dies wird teilweise als Vorteil gesehen, da die verwendete Karkasse identifizierbar bleibt, meist aber vom Kunden als „optischer Mangel“ bewertet wird, vor allem wenn Reparaturstellen in der Seitenwand zu sehen sind. Auch hier gibt es inzwischen in der Kalterneuerung Möglichkeiten die Seitenwand zu erneuern, jedoch finden sie in der Praxis aus Kosten- und Aufwandsgründen nur dann Anwendung, wenn eine sog. „Scheuerleiste“ auf die Seitenwand aufgebracht wird, die einen zusätzlichen Schutz beim Kontakt mit dem Bordstein, z.B. bei Stadtbussen oder Kommunalfahrzeugen, bietet.

- Um die vorvulkanisierten Laufstreifen flexibel genug für die Belegung der Karkasse zu halten, sind die am Laufstreifen direkt zu findenden Grundgummistärken relativ gering. Dadurch sind kalt-runderneuerte Reifen oftmals nicht oder nur sehr eingeschränkt nachschneidbar. Dies kann allerdings auch ein Vorteil in Bezug auf den Rollwiderstand der Reifen darstellen, da die Gesamtuntergummistärke (also die Grundgummistärke des Laufstreifen plus die (minimale) Stärke der Bindegummischicht und der verbleibenden Restgummistärke auf der Karkasse nach dem Abrauen des alten Rest-Laufstreifens des abgefahrenen Neureifens) relativ geringgehalten werden kann.

Als zweites Verfahren hat sich die sogenannte „Heißerneuerung“ etabliert. Sie stellt ein Verfahren dar, bei dem Prozesstemperaturen zum Einsatz kommen, die im Temperaturbereich der Neureifenfertigung (zwischen 160 und 200°C) liegen. Diese sind erforderlich, da auf die Karkasse / den abgefahrenen Neureifen ausschließlich unvulkanisierter Rohgummi aufgebracht wird, der in einer metallischen Vollform erst sein Profil und seine Seitenwandbeschriftung bei der Vulkanisation (der sog. Kochung) erhält. Eben wie beim Neureifen auch. Aufgrund der höheren Komplexität des Verfahrens beginnen wir hier mit den Nachteilen.

Nachteile der Heißerneuerung:

Hoher Investitionsbedarf: Da, wie oben erwähnt, jeder Reifentyp (also jede Reifengröße und Profilvariante) eine eigene Vulkanisationsform benötigt, muss eben für jeden Reifentyp, der gefertigt werden soll, mindestens eine solche angeschafft werden. Diese Formen bestehen aus einem in einzelne Formensegmente geteilten Laufflächenbereich und jeweils zwei Seitenplatten für die beiden Seitenwände des Reifen. Alle Formenteile stellen einen „Negativabdruck“ des neuen Reifenprofils bzw. der neuen Seitenbeschriftung oder des neuen Seitenwand-Designs dar.

Je nach Komplexität der geplanten Profilgebung (also der Profiltiefe, der Profilgeometrie, der vorhandenen Lamellen und Profileinschnitte) liegt die erforderliche Anzahl der Formensegmente zwischen 8 und über 20. Dies ist notwendig, um eine „Entformung“, also das Herauslösens des Segmentes aus dem fertig vulkanisierten Reifen, im Laufflächenbereich zu ermöglichen. Entsprechend kann eine einzelne Vulkanisationsform (für einen Reifentyp) deutlich über 20.000 € kosten.Oft werden jedoch mehrere Formen für einen Reifentyp benötigt, da sich die geometrischen Abmaße von unterschiedlichen Neureifentypen unterscheiden und deshalb verschiedene „Formengrößen“ benötigt werden, um gängige runderneuerungsfähige Neureifentypen als Karkasse zu verwenden. Diese geometrische Zuordnung eines Neureifentyps zu einer Formengröße wird über das sog. „Wulst-zu-Wulst“-Maß (also quasi dem Umfangsmaß der Karkasse von Wulst über die Seitenwände und die Lauffläche zum gegenüberliegenden Wulst gemessen) und dem sog. Umfangsmaß, also dem gemessenen Umfang in der Lauffächenmitte der Karkasse, definiert. Wird diese „Karkasse - zu Formengröße - Zuordnung“ (mit geringen Toleranzen) nicht eingehalten, kommt es entweder zur „Streckung“ der Radialkarkasse (zu kleine Karkasse in zu großer Form) oder zur „Stauchung“ der Radialkarkasse (und evtl. des Gürtelpaketes unter der Lauffläche) (zu große Karkasse in zu kleiner Form). Beides führt zur Beeinträchtigung der Reifenqualität, bis hin zum vollständigen „Ausschuss“ des runderneuerten Reifens. Im Vergleich zur Kalterneuerung ist es bei der Heißerneuerung nicht möglich, flexibel neue Neureifen-produkte, die in Bezug auf die geometrischen Abmessungen „aus dem Raster“ der vorhandenen Formgrößen fallen, ohne neue Formeninvestition zu erneuern. Dies wiederum setzt voraus, dass das „neue Neureifenprodukt“ so ausreichend zur Verfügung steht, um diese Investition zu amortisieren.

- Weiterhin sind für Belegung der Karkasse mit Rohgummi in der Seitenwand und Lauffläche sog. Belegeextruder, meist in Form von „Strip-Winding“, auch „Orbitread“-Extrudern genannt, die die neue Gummimasse durch das endlose Aufwickeln eines schmalen Gummistreifen applizieren oder „Maul-Extruder“, die einen geometrisch ausgeformten „Rohlauf-streifen“ (auch „Camelback“ genannt) extrudieren, notwendig.

Diese Extruder-Maschinen stellen ebenfalls eine beträchtliche Investition dar. Bei kleineren Heißerneuerungsbetrieben kann dieser Rohlaufstreifen auch bereits fertig vorextrudiert angeliefert werden. - Um die belegten Reifen in den zugeordneten Vulkanisationsformen vulkanisieren zu können, werden die Formen in sog. Heiz-Pressen eingebaut, die die Form und die innenliegende Membran (auch „Heizbalg“ oder „Blatter“ genannt) beheizen. Dies geschieht entweder per Heißdampf, dann wird ein zusätzlicher Dampferzeuger und die entsprechende Dampfverteilung benötigt oder elektrisch. Um verschiedene Reifengrößen und Profilausführungen gleichzeitig produzieren zu können, ist eine gewisse Mindestanzahl an Pressen und Formen (je nach angestrebtem Produktionsvolumen) erforderlich.

- Größere Prozess-Komplexität: Da, im Vergleich zur Kalterneuerung, kein „fertig vulkanisierter Laufstreifen“ zur Verfügung steht und ausschließlich Rohgummimischungen für die neue Lauffläche und die Seitenwand verwendet werden, ist der Runderneuerungsprozess deutlich komplexer.

Neben höheren Anforderungen bei der Lagerung von unvulkanisierten Materialien, müssen auf den späteren Einsatzzweck angepasste Gummi-mischungen vorhanden sein (ein runderneuerter Reifen für den Fernverkehr benötigt eine Mischung, die in Richtung Abriebsfestigkeit und Rollwiderstand geht, ein Reifen für den Baustelleneinsatz hingegen eine Mischung mit hoher Schnitt- und Weiterreißbeständigkeit), die sich in Bezug auf Belegung mittels Extruder und der Vulkanisationsparameter (Heizzeit und Temperatur in der Vulkanisationsform, um den plastischen Gummi in den elastischen Zustand zu überführen) stark unterscheiden können. Zudem müssen bei der Aufbringung des neuen Materials exakte Belegemaße (Gummivolumen, -gewicht und geometrische Verteilung auf der Karkasse) eingehalten werden.

- Höherer Energiebedarf: Um die mit einer unvulkanisierten Lauffläche belegten Karkassen in den „Negativabdruck“ des Reifenprofils bzw. der Seitenwandbeschriftung zu „pressen“, wird im Inneren des Reifens eine flexible Membran mit hohem Druck (12 bis 20 bar) mit Dampf oder Heißluft aufgeblasen. Die Seitenplatten und die Profilsegmente der Vulkanisation werden in der Vulkanisationspresse ebenfalls (entweder durch Dampf oder elektrisch) beheizt, um eine gleichmäßige Temperatureinbringung für die Vulkanisation zu erreichen. Die Temperaturen liegen hier bei 160-200°C, während die Heizzeiten (je nach Profildicke und Mischung) zwischen 40 und 80 Minuten variieren können.

Vorteile der Heißerneuerung:

- Optik wie ein Neureifen: Durch die komplette Erneuerung des abgefahrenen Reifens/der Karkasse in den Seitenwänden und der Lauffläche, ist ein heißerneuerter Reifen optisch vom Neureifen kaum zu unterscheiden. Durch die Seitenwanderneuerung kann ein Markenname und Designelemente/Beschriftungen des Runderneuerers appliziert werden, evtl. Seitenwandbeschädigungen und -reparaturen der Karkasse sauber abgedeckt und auch bei Bedarf ein Flankenschutz, auch „Scheuerleiste“ genannt“ (zum Beispiel für den urbanen Einsatz, bei dem Gefahr von Anfahrverletzungen an der Bordsteinkante besteht), aufgebracht werden.

- Einheitliche Laufflächenbreite: Durch die Vollform-Erneuerung kann auch bei unterschiedlichen Ursprungskarkassen (ein Neureifen für die Vorderachse besitzt in der Regel eine geringere Laufflächenbreite als ein Antriebsachsreifen der gleichen Reifengröße) eine einheitliche, maximal breite Laufflächenbreite des runderneuerten Reifens hergestellt werden. Dies vergrößert die Bodenaufstandsfläche und verbessert die Traktion sowie Laufleistung des Reifens.

- Mögliche Nachschneidbarkeit: Durch eine entsprechende abgestimmte Grundgummistärke in der Vulkanisationsform kann, wie bei den meisten Neureifen, die Möglichkeit des Nachschneidens beim runderneuerten Reifen sichergestellt werden. Die vorgeschriebene Aufschrift „Regrooveable“ (nachschneidbar) und/oder das „Ω“-Symbol wird dann auf die Seitenwand aufgebracht. Damit kann die Laufleistung des runderneuerten Reifens in geeigneten Einsätzen deutlich gesteigert werden, zu dem läuft der nachgeschnittene Reifen dann in einem rollwiderstandsreduzierten Bereich, was den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges verringert.